Feijoada além do mito: a verdadeira história do prato que abraça o Brasil

HISTÓRIA E CURIOSIDADES

Saberes da Cozinha

6/18/2025

Feijão, Porco e Memória Popular

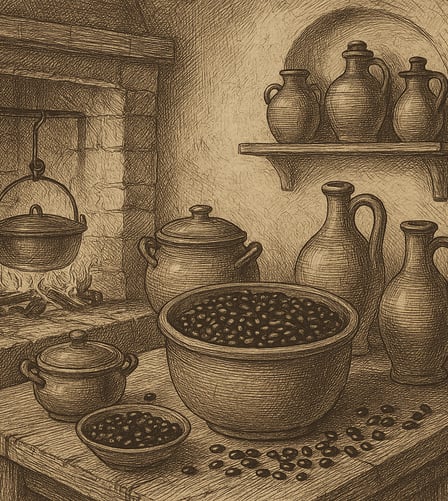

Quando a feijoada chega fumegante à mesa, acompanhada de arroz branco, farofa, couve refogada e uma laranja doce fatiada, quase dá para ouvir um coro de “ôpa, chegou!”. Poucas refeições evocam tanta brasilidade em um único caldeirão. Ainda assim, por trás desse prato reconfortante existe um enredo cheio de meias-verdades, mitos repetidos à exaustão e fatos históricos surpreendentes.

Neste texto — pensado para quem gosta de comida, mas também de boas histórias — vamos viajar do Império Português às rodas de samba cariocas, destrinchar a lenda de que a feijoada nasceu de “restos de senzala” e mostrar como cada canto do país temperou a receita com seus ingredientes preferidos. Coloque o avental imaginário, ajuste o relógio para o tempo lento do feijão e venha entender por que a feijoada é muito mais do que um prato especial de sábado: ela é, antes de tudo, um espelho do Brasil.

Raízes coloniais: do feijão português às senzalas brasileiras

Por incrível que pareça, o casamento entre feijão-preto e carne suína não nasceu em solo tupiniquim. Nos livros de receitas portugueses do século XVII já existia o “caldo de feijão com carnes”, preparado com feijões escuros trazidos das colônias e pedaços de porco curados em sal. O feijão-preto se espalhou rápido porque crescia bem nos solos pobres do Sudeste;

já o porco, fácil de criar e de conservar, havia virado quase uma moeda na economia rural. Nas casas-grandes, a mesa dos senhores recebia cozidos fartos com carnes nobres — costelões, pernis, linguiças, orelhas defumadas. Nos porões das senzalas, o feijão era base de sobrevivência, mas raramente incluía carne de qualquer parte. A ponte histórica entre esses dois mundos ajuda a entender a confusão que viria adiante.

O mito das “sobras escravas” — desmontando a lenda urbana

Repetiu-se por décadas que a feijoada teria nascido quando escravos juntavam “sobras de partes menos nobres do porco” descartadas pelos senhores. A imagem é forte, mas há poucos registros que a sustentem. Pesquisadores como Carlos Augusto de Menezes apontam que, no século XIX, miúdos e pés de porco eram considerados iguarias, não refugos.

Coxão e lombo, por exemplo, valiam menos no mercado do Rio de Janeiro que uma boa orelha curada ou um focinho bem salgado. Além disso, vender retalhos significava lucro para o dono da fazenda: descartar carne era perder dinheiro.

O que parece ter acontecido foi uma simplificação romântica, difundida no início do século XX em crônicas de jornais. Ao tentar exaltar a resistência cultural africana, escritores popularizaram a ideia de que o prato teria surgido como ato de criatividade num cenário de opressão. A história é simbólica e carrega sua poesia, mas não resiste a mapas de preços nem a diários de mercados da época. Desmontar esse mito não diminui o protagonismo afro-brasileiro na cozinha: ao contrário, mostra que as cozinheiras negras foram essenciais não por “aproveitar lixo”, mas por dominar técnica, tempero e fogo como ninguém.

Dois momentos chaves consolidaram a feijoada no imaginário: o surgimento dos restaurantes populares do Centro do Rio, no finzinho do Império, e o boom das pensões boêmias na Lapa dos anos 1920. Ali, estudantes, jornalistas e políticos se sentavam lado a lado em mesas compridas para comer “feijoada à brasileira”, prato anunciado em letreiros como algo exótico e abundante, a preço camarada. Foi nesses salões que a receita ganhou acompanhamento fixo de couve, farofa e laranja, formando o “ritual” que atravessou décadas.

Paralelamente, as rodas de samba, então criminalizadas, encontraram nesse cozido uma desculpa perfeita para longas reuniões diurnas. Enquanto o feijão borbulhava, músicos improvisavam; quando a panela era posta na mesa, a festa já estava garantida. Dessa mistura de batuque, política e aroma defumado surgiu a aura de convivialidade que ecoa até hoje. Em 1968, Vinicius de Moraes definiu a feijoada como “uma instituição nacional”, selando de vez seu status de prato-símbolo.

Feijoada de elite, roda de samba e identidade nacional

Ingredientes regionais e variações pelo país

Quem imagina que existe “uma” receita oficial se surpreende ao viajar pelo Brasil. Em Pernambuco, o feijão-preto cede espaço ao feijão-mulatinho, mais claro e adocicado; no interior paulista, é comum lembrar o prato português e juntar couve dentro da panela, não no prato. Cariocas defendem a combinação de charque, paio e linguiça calabresa; já mineiros exaltam o docinho equilibrador

de uma banana-da-terra refogada à parte.

No Norte, onde o feijão-preto é raro, muitos cozinheiros apostam em feijão branco com tucupi para criar uma “feijoada cabocla”. E há ainda quem troque o porco por frutos do mar em versões contemporâneas servidas em restaurantes de vanguarda. Cada variação prova que a feijoada não é receita engessada, mas um gênero culinário aberto, tal qual o próprio Brasil: múltiplo, adaptável, feito de encontros de origem diversa.

Ao chegar ao final desta viagem, talvez você perceba que a feijoada é menos sobre carne e feijão e mais sobre histórias que escolhemos contar. Nascida do diálogo entre técnicas portuguesas, saberes indígenas de plantio e inventividade africana, ela ganhou fama porque cabia no bolso, sustentava a boemia e simbolizava uma idéia de mestiçagem que o Brasil passou a cultivar na República. Entre mitos, contramitos e panelas fumegantes, permanece o fato mais importante: compartilhar uma feijoada continua sendo um ato de comunhão.

Por isso, que tal marcar a próxima reunião de amigos em torno de um caldeirão — seja ele tradicional, vegetariano ou reinventado. Enquanto o feijão cozinha, conte essas histórias e ajude a manter viva a memória que tempera o prato. Depois, volte aqui e nos diga: qual versão da feijoada mora no seu coração? Assim, continuamos girando essa roda saborosa de cultura e afeto.

E chegamos ao fim.

SaBeReS Da CoZiNHa

Descubra receitas caseiras brasileiras para todos.

Contato

saberesdacozinha@gmail.com

saberesdacozinha© 2025. All rights reserved.